A lo largo del siglo XX, con la triunfal masificación del automóvil, los espacios del peatón perdieron importancia; incluso, en algunos suburbios de Estados Unidos se llegó a eliminar las veredas por completo (y así fue el inicio de La Dehesa, hasta que empezaron a reclamar ancianos, dueñas de casa y nanas). El medio urbano para desplazarse sería motorizado.

Pero a fines de la centuria pasada cambiaron los vientos. Por el trote, las mascotas, la tercera edad en aumento, las patinetas, los caminantes -algunos con tareas impuestas por sus médicos-, las bicicletas invasoras, e incluso el deseo de un diseño urbano más empático con el peatón, las veredas volvieron a ser protagónicas.

La misma revaloración del barrio -que toma forma en personas que los caminan- le da una nueva importancia a sus recubrimientos, a las baldosas con sus ofertas de diseños, colores y texturas.

Los que las conservaron, como los barrios Yungay, Bellavista y Franklin, o sectores de Santiago centro, Gran Avenida, de comunas como Ñuñoa, Providencia, ahora se precian de contar con esas superficies que invitan al paseo. Ellas son testimonio de un urbanismo que, al igual que la arquitectura de suburbios de hace un siglo, con sus muros en piedra o ladrillos texturados y rejas forjadas, se diseñó para entretener el ojo del caminante.

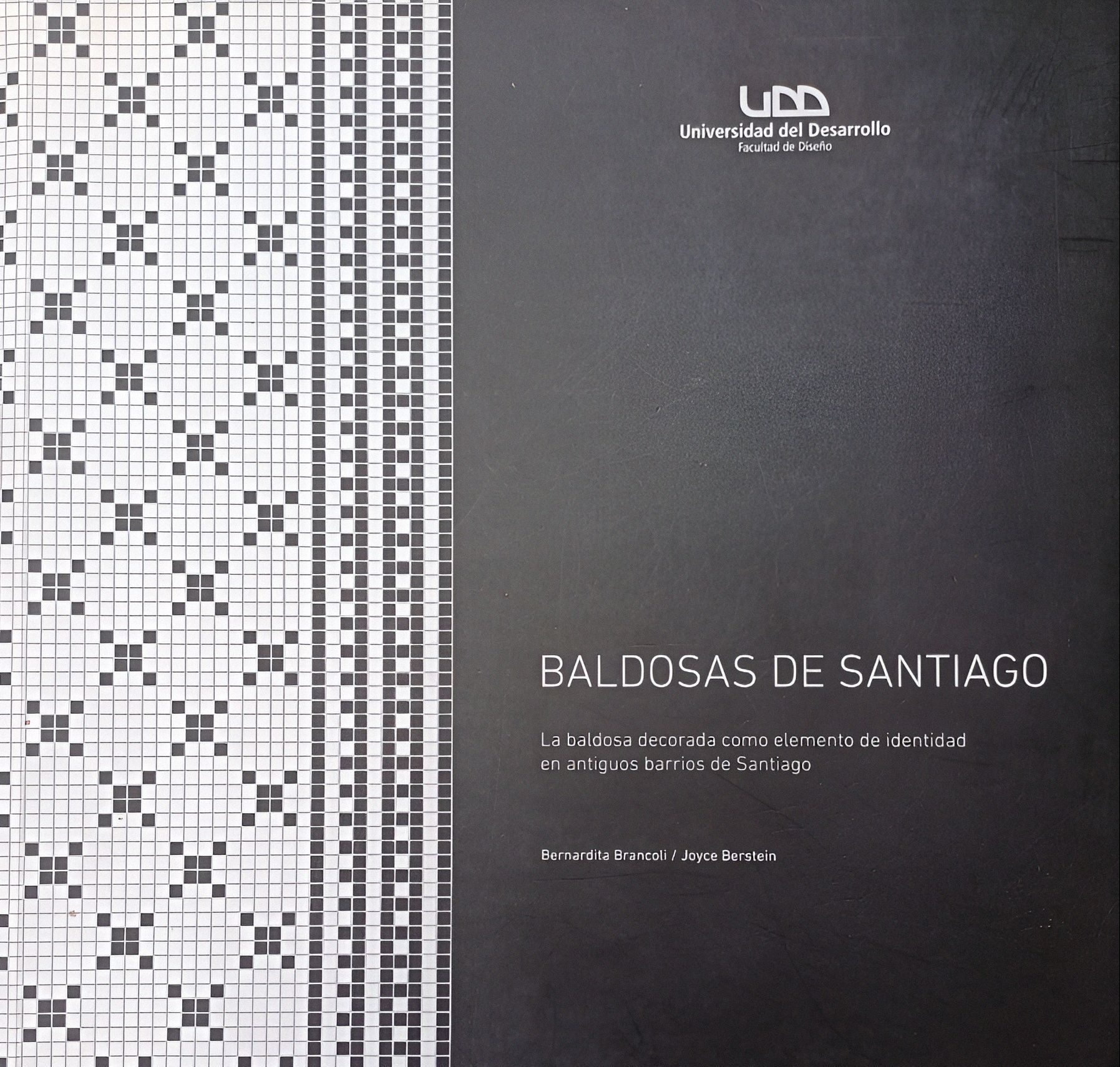

Un acierto el libro «Baldosas de Santiago», de Bernardita Brancoli y Joyce Berstein, el que reivindica los oficios baldoseros que le dieron vida a este patrimonio visual urbano. Desde Grecia y Roma, los persas y los árabes, sus técnicas y diseños viajaron a una España que, con centro en Sevilla, logró una excelencia que pasó a toda América; su versión semiindustrial con matrices nos llegó hace un siglo y se instaló en todo Chile.

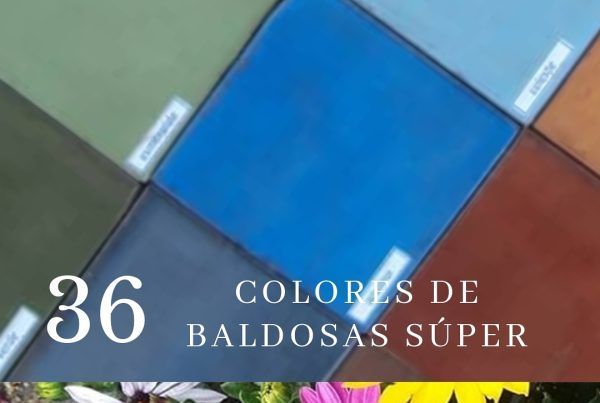

Nos recuerdan que las baldosas nacieron como un elemento moderno e higiénico, en reemplazo del polvo y el barro, avance que solicitaban comunas y barrios. Elaboradas de cementos pigmentados, arena y agua, con una maestría que se había ido perdiendo -quedaban pocos artesanos-, ahora vuelven a difundirse, como tendencia urbana y, en parte, gracias a inmigrantes peruanos jóvenes que han aportado su conocimiento y su interés en perfeccionarse con los maestros chilenos.

Matriceros, coloreros, pulidores, cortadores e instaladores son parte de esta cadena de producción que sigue dependiendo de la fina precisión de la mano humana.